今日の訓練の基地となる巡視船「くだか」

説明が終わり、各々位置に着きます。

研修生だった玉ちゃんのレスキューのデモです。 研修生だった玉ちゃんのレスキューのデモです。

吊り上げ訓練も大事な訓練の一つです。

信号紅炎は、火傷をする時が有るので必ず手袋を付けて下さい。

「海猿」で有名になった本物の潜水士の方々です。

巡視船「くだか」の船長からの訓示です。

|

晴 気温 24度 水温25度

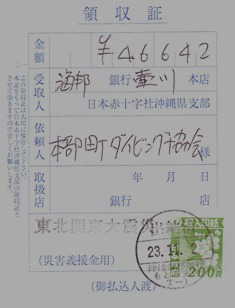

今日は、慶良間で海上保安庁と潜水事故対策訓練が有りました。

瀬底を朝7時に出発して、慶良間には11時30分に到着しました。

慶良間に来るのは、慶良間にオニヒトデ駆除に来てから10年ぶりかもしれません。

|

24~5年前には、随分と阿嘉島に通ったのでとても懐かしく思えました。

しばらくすると、巡視船「くだか」の姿が見えました。

「くだか」をバックに1枚写真を撮ってもらいましたが、にやけている自分を見て、「緊張感が足りないっ!」と思ってしまいました。 |

実はこの船に乗るのは、4度目くらいで慣れているからかもしれません。

とても大きい船で、後部甲板にはヘリポートも有ります。

今日の参加者は、沖縄各地のダイビングインストラクターや、消防関係のレスキュー隊の方々です。

この後、飛び込み訓練やクレーンでの吊り上げ訓練、意識不明者の救助訓練や信号紅炎の使い方、そして緊急用フロートの視認性を確認する等の訓練が始まります。

参加者と打ち合わせが済み、巡視船「くだか」の甲板からフル装備で飛び込み訓練が始まりました。

|

海面まで約4mあります。

スクーバフル装備で4mの高さからのエントリーは、入水時にそれなりの衝撃が有りますが、インストラクターの皆さんは慣れたもので全く不安なく次々へと海に飛び込んで行きました。

「海猿」と呼ばれる海上保安庁の潜水士は、入水する前に必ず「水面 良し!」と確認してから入水していました。。 |

参加者の中に、今年の夏シードアーで研修に励んでいた玉ちゃんがいました。

玉ちゃんは、水面で意識不明者の引き上げの救助者役で溺者に人工呼吸しながらボートまで曳航していました。

その他、意識のあるダイバーをクレーンでボートに揚収する訓練も有りました。

大げさでは、と思われるかもしれませんが、過去に沖縄中部のシュノーケリングのメッカでシュノーケリング中の人たちが、海が急に時化て来てエントリー場所に戻れなくなった事が有り、近くの岩場に這い上がり、ヘリからのワイヤーで吊り上げられて救助された事例が有ります。

その時に、ゲストを引率していたスタッフが吊り上げ訓練の経験者だった為、非常にスムーズに救助が進んだ事が有りました。

今回行われた訓練で、無駄と言う訓練は一つも有りませんでした。

次は、万一、本当に緊急事態になった場合に118番通報する訓練が有りました。

実際に118番に通報し、第11管区海上保安本部が電話を受け、どの様な電話での応対をするのか通話内容をスピーカーで皆が聴いて、確認する訓練です。

実際に118番通報し「訓練通報です。」とまず断りを入れて開始されました。

保安本部に,①通報内容(事故、水難者発見、その他)を通報し、②自分の氏名と担当(ゲストダイバー、又は船長等)を連絡します。 ③現場の位置 ④事故の状況 ⑤自分の連絡電話番号 等を通報します。

大事な事は、「変だな!」と思ったらすぐに通報する事です。

通報後、もし問題が解決したら、「問題が解決しました。」と伝えたら済む事で、本当に万一の場合は通報が遅れると事態がさらに悪化していきます。

「変だな!」と思ったら躊躇せずに通報する事なのです。

そして通報後は、慌てず落ちついて明確に伝える事です。

訓練はまだまだ続き、次は信号紅炎(発煙筒)の使い方です。

信号紅炎はキャップを被っているので、キャップを外しキャップについている紙やすりの様な部分に信号紅炎をマッチをするように擦ると発煙します。

火傷をする場合も有るので、必ず手袋をはめるようにし、発煙するとかなり光が眩しいので、直視しないようにします。

また、花火と同様に不発の時は、絶対に発火部分を覗きこまないようにし、すぐにバケツの中に入れます。

|

次の訓練は、緊急用フロートがどの位い遠くまで見える?と言う訓練です。

救難艇がフロートを引きながら母船からどんどん遠ざかっていきます。

フロートの見え方は太陽光の当たり方によっても変わりますが、関口は800m位まで見えました。 |

しかし、フロートが無ければ500m離れたダイバーさえ見つける事が出来ないかもしれません。

訓練も終わりに近づき、後ろを振り向くと潜水士の皆さんが整列していました。

30年前は、自分は潜る事がとても楽しく、潜る事だけしか何も考えていませんでした。

そして、海上保安庁と言う名を聞いた事はあっても、この様な仕事をしている方々とは全く知りませんでした。

「何故、自分は若いころこんなに何も知らなかったのだろう?」と、思う事があります。

彼らを見ていて、もし自分も若い頃この様な仕事が有る事を知っていたら、どんな道に進んだのだろう?と思ってしまいました。

彼らはとても輝いて見えました。

それは人の命を守るという尊い仕事をしている潜水士としての誇りからだと思いました。

そして、最後に総指揮官の巡視船「くだか」の船長からの訓示を頂き今日の訓練は終了しました。

訓練が終わり、帰りの車の中で潜水事故を無くすには、どうすればいいのか考えてしまいました。

このテーマは、普段からいつも考えています。

結局は、いつも答えは「油断」という結果に終わってしまいます。

今年も多くの油断ダイバーの方を見てきました。

①シュノーケルを付けていないダイバー。

②ホースからエアーが噴き出ているダイバー(注意したら、「大丈夫です。知ってます。」と返事が返ってきました。)この人のホースが水中で破裂したらインンストラクターはこの人に付きっきりになり、他のゲストのアシストが出来なくなりますよね。

③BCDの不具合のある人。

④ダイブ前のブリーフィングで単独潜行しないようにお願いしても、単独潜行する人。

その他まだまだありますが、事故は予想できない状態から起こるものです。

上記の様な油断が事故を誘引するのは間違いありません。

たかがシュノーケルと言ってもシュノーケルが無いだけでも起こる事故はありますよ。

荒天になってしまった状態でシュノーケルの無いダイバーがエア切になって浮上し、そしてシュノーケルが無いのでインストラクターが付きっきりになった為、他のビギナーダイバーにインストラクターが手を貸せず、ビギナーダイバーを見失う。と言う事故も考えられますね。

シュノーケルの無いダイバーに事故が起こる場合も有りますが、シュノーケルが無いダイバーのせいで一緒にいる他のゲストが事故に遭う場合も有るのですね。

たかがシュノーケルと言っても、油断しない事が一番重要なのです。

さあて、明日から、又ダイビングです。

今日の事を忘れず、初心に戻りダイビングに取り組もうと思った1日でした。

本部でダイビング! GO DIVE!

|

晴天、暑い、透明度抜群 最高!

晴天、暑い、透明度抜群 最高!

とても良い透明度に感激です。

とても良い透明度に感激です。

研修生だった玉ちゃんのレスキューのデモです。

研修生だった玉ちゃんのレスキューのデモです。

瀬底島は、地形の変化が楽しめます!

瀬底島は、地形の変化が楽しめます!

手に頬を擦りつけてきたボーちゃん!

手に頬を擦りつけてきたボーちゃん! Cカード 取得おめでとうございます。

Cカード 取得おめでとうございます。